開発環境を晒す2023

EEIC(東京大学工学部電気電子・電子情報工学科)Advent Calendar 2023の22日目の記事です。てっきり23日目だと思っていたので、あせりながら書いています。eeicで人々のPCを見ていると、MacbookにVSCodeな人が多いので、少しでも変な構成にしてくれる人が出ることを願って筆者の環境を晒してみます。筆者はLinuxをメインで使っていますが、かなりの部分はmacOS環境にも適用できるはずです。

eeicでは3年の春にそれぞれにラップトップが配布されます。とはいえ常用している学生は少ないようです。ポートたくさんあるし、持ち運べるWindowsがこれしかないので重宝しています。

入力装置

- キーボード:Corne Cherry Light

- 左右分割です。キットを買ってきてはんだづけしました。

- 静音赤軸にしました。結構底打ちする癖があるので、もうちょっと重めのキーにしたり、指ごとに重さを変えてみたりしたりんですがやれてない…。アプリに応じて左手でペンを握っているときに右手だけで操作できるようなショートカットを設定すると便利です。

出力装置

- ワイヤレスイヤホン:SONY WF-1000XM4

- 音といえば(?)、11日目に集中したいときのためのお菓子と音楽 - TAISA_'s blog という記事がありました。

- ノイズキャンセリングも優秀で重宝します。でも音を塞ぎたい時は専用の耳栓を使います(Moldex Sparkplugsが好きです)。

- モニター:27-inchの4Kと23-inchのFHDの二枚構成。字が綺麗で嬉しい。

デスクトップ環境

いわゆる「パソコンの画面」のことです。デスクトップがあって、ファイルがちらかっていて、その上でウィンドウを滑らせることで作業する…というのが一般的な体験ですね。

「この画面はLinuxの画面で〜」と言い方をよくしますが、厳密にはこの見た目を司るのはLinux本体(kernel)ではなく、Desktop environmentとかWindow manager(DE, WM)というソフトウェアです。ウィンドウの動きを管理するのがWMで、その周りのメニューなど他のUIを管理するのがDEと考えるといいです。当然DE, WMはただのソフトウェアなので、入れ替えることができます。UbuntuのデフォルトDEはGNOMEですが、筆者は好みのKDEに差し替えて、さらにWMをタイル型のi3wmにしています。これはタイルのようにウィンドウを敷き詰める(下画像参照)というもので、狭い画面にもってこいです。キーボードで操作が完結するのも利点です。

自室のデスクトップPCも同様の設定です。そちらはディストリビューションがそもそもArch Linuxなので、はじめはDEが入っていません(!)。学科PCもUbuntuを吹き飛ばしてArchにしたいくらいなのですが、実験用のソフトウェアなどのインストールが大変になるので、DE/WMの入れ替えで我慢しています。

デスクトップやエディタのカスタマイズはどこまでもこだわれて、すごく楽しいです。 r/unixporn にはハッカーっぽい見た目の設定例がよく上がっています。

エディタ・シェル

EEICの講義中に、シンタックスハイライトのないエディタで非等幅フォントでCを書いているのが見えて、仰天したことがあります。悪いエディタを使っているとすぐに間違えて、イライラしてしまいます。パソコンを触る時間の5,6割はここにいるので、なるべく使いやすくしたいです。

筆者はエディタをHelixとVisual Studio Codeを気分で使い分けています。Helixは雑に言ってしまえばVimの兄弟です。:wq! みたいな謎コマンドを打つ点は変わらないのですが、コマンドの補完やガイドが充実しているので覚えるときの苦しさは減っています。

ターミナルベースのエディタはやっぱり素直にサクサク動くのが楽しくて手放せません。VSCodeにもVimやHelixのキーバインドを再現するものがありますが、完璧には再現できないのでむず痒い気持ちになります。その一方、VSCodeはすごくプラグインが豊富です。GitHub Copilotが便利なのでVSCodeを使うことも増えてきました。Microsoftに包摂されていく…。

- シェル:コマンドを打ち込むときはfish。シェルスクリプトはPOSIX互換になるように書いています。shの文法はいってしまえば非直感的でなかなか覚えられず、ChatGPTに頼りきりです。

- sed, awkあたりはよく使います。なかなか文字列操作のためだけにコマンドを覚えようという気にもならず、かといって自然に覚えるほど頻繁にも使わないし、使い捨てなので別にエレガントに正しく書く必要もありません。こういうケースでもChatGPTが便利だと思います。

よく使うコマンドラインのツールも挙げます。

- rg:速くて賢いgrep

- exa, bat:それぞれls, catの代替。見やすくなります。

- qalc:コマンドラインで使える電卓。こちらの気持ちをいい感じに汲み取ってくれます。

- z: かしこい

cd. 移動したいディレクトリの名前の一部を打つと、過去の履歴を考慮していい感じに飛ばしてくれます。 fzf: いろいろなあいまい検索ができます。ファイルを探す時によく使います。

フォント:Jetbrains Mono。見やすいし、なんとなくプログラミングしてる感があって好き。

- ターミナルエミュレータ:Alacritty。とにかく軽量。タブ機能などはありませんが、それはtmuxやzellijでやるのでかまいません。GNOMEでいう「端末」やmacOSの「ターミナル」アプリを置き換えるものです。

ブラウザ

- ブラウザ:Vivaldi。いい感じの左タブバーにできるので使っています。

- 検索エンジン:DuckDuckGo. 検索結果のスイッチがあって、これをつけたり消したりすると検索結果の言語を切り替えられます。プログラムの話をすると、Qiitaにちらばった断片的な個人のメモが大量に出てくることがあるので、そういうときに便利です(そういうメモをとること、公開すること自体は良いことだと考えています)。

メモとノート

ノートにはタブレットの手書きノートから、Markdownファイルを使っています。数式や図をたくさん書きたい講義は手書き、そうでもない講義はMarkdownにしています。このあたり未だに悩んでいて、いっそ全部紙に戻してしまおうかと思うときもあります。ただのテキストファイルなので先述のエディタでも書けるのですが、プログラムを書く時と文章を書く時は気分を切り替えたくて、ツールも使い分けています。

- Notion:色をつけたり表を置いたり資料をたくさん置くには便利。UIも洗練されています。普通はこれで事足ります。

- Obsidian:PCでMarkdownファイルを編集するのに使います。Notionに比べると機能は落ちますが、速いのでざくざく書きたいときに重宝します。

- Silverbullet:まだ荒削りで(それがいい)、そんなに使っている人はいないかも。Live Queriesなどの実装が面白くて、コードを書く人には楽しいと思います。とりあえずは個人のサーバー(VPS)に立てっぱなしにして、

https://sb.2done.clubからアクセスできるようにしています(いまは認証がかかっているので、筆者以外閲覧できません)。 - Workflowy, Scrapbox, Org-modeあたりも楽しいツールです。

この手のツール・オーガナイザーは文房具みたいなもので、あれこれ試すこと自体が楽しさをもたらしてくれます。新しいものが出ると目移りしてそれを使いたくなってしまうので、なるべくMarkdownなど一般的な形式でデータを出力・引き継ぎできるものを選んでいます。たとえばObsidianとSilverbulletはMarkdownファイルの入ったディレクトリを直接参照する(Local-first)ので、「出先ではブラウザからSilverbulletで書いて、部屋でObsidianを使って編集する」なんてこともできます。12日目のObsidian+Webdavでストレージサービス非依存のノート環境を用意した話 - 強炭酸と10%の砂糖にも似た話がありました。自宅サーバかっこいい!大学のGoogle Workspaceも容量制限が導入されたことだし、学科で勝手に巨大容量のnextCloudでも立ててやりたいです。

データをファイル単位で持っておくとバックアップが楽になります。とはいえバックアップ用にNASを買う金もないので、Raspberry Piに外付けHDDをつないでNASだということにしています。Syncthingで端末間のファイルを同期していますが、このところエラーやコンフリクトが頻発するのでNextCloudの導入も検討しています。ひとつ自宅サーバーなりVPSなりを借りてドメインを取っておくと、こういったソフトウェアを手軽に試せて便利ですね。

スプレッドシートは計測データの記録には必須ですし、私的にもたまに使います。それこそ編入試験対策のときはヘビーに使っていました。表計算はある程度規則・構造が安定しているデータを流しこんで、いろいろな見方をするには良いツールなんですが、文章や階層構造が得意ではないのでなかなか使いどころに悩みます。

予定については、vivaldi.net のカレンダーを各端末で(CalDAVで)同期しています。PCではThunderbird, スマホでは標準のカレンダー。その他のTODOなどは適当にMarkdownに書いて先述の方法で管理しています。

seccamp2022チューター参加の記録

セキュリティ・キャンプ 全国大会2022に、チューターとして参加したので、その感想を簡単に記録する *1。

受講生としての参加したときの記録は以下のページを参照。

チューターとして担当したのは、受講時と同じXコースのリバースエンジニアリングゼミ。ルーターやIoT機器を分解して、UARTやらI2Cのポートを探してきたりアプリからめぼしい情報を探してきてごにょごにょ解析する。公式ページの説明はこんな感じ。

リバエンゼミではIoT機器を分解、解析してものが動く動作を明らかにするリバースエンジニアリングを中心に行います。実際のIoT機器を分解、解析してどのような仕組みで動くかを明らかにし、可能であれば脆弱性が無いかを検証します。 今後 IoT 製品がどんどん増えていく世の中に向けて、分解しながら物作りのためのアイディアの源泉を得るもよし、徹底的に分解を進めてすべてを明らかにする喜びを全力で満たすもよしの内容となっています。仕組みを知ること、解析することに興味がある方からの応募をぜひお待ちしています。

受講生の一人がブログを書いているので、参考になるかも:セキュリティキャンプ完走! – Jin Production

真面目な反省は終了後のチューターアンケートに書いたのが一番まとまっていると思うので、それを転載する:

- リバースエンジニアリング含めハードウェアを扱う講義はリモートの難しさがあった。

- 受講生とチューターの手元に1台ずつ事前に送付されたが、受講生の手元では初期の分解がうまくいかなかった。

- 事前学習の期間、およびキャンプ1日目で 我々のサポートは動画やテキストによる間接的なものに限られた。PCやソフトウェアで完結する講義であれば、ソースコードを見てみたり、いろいろコマンドを叩いてもらって出力を見ればなんとかなるケースも多いと思われる。対して、ハードウェアを扱う場合は微妙な接続や状態によって結果が左右されることが多いので、全体を直接見て問題の原因を探れると嬉しいと感じた。

- 結局キャンプ2日目からはもうひとつ送付しておいた(講師選択の)別の機材を扱うことになった。そちらは比較的簡単に分解できたため修了には問題がなかったものの、こちらも分解できないまま終わる可能性があった。

- 受講生に適宜Discord上で声をかけるようにしたが、それでも十分ではなかった。

- 普段Discord等のチャットツールにすぐに返信する(同期的な)使い方をしないので、受講生からのメッセージを見逃してしまうことがあった。

- また、Xコースは一つの講義室に4つのゼミ(10人ぐらい)が集まっており、雑談含めて会話が頻繁になされていたが、その雰囲気をリモートの受講生と十分に共有できていたか今となっては疑わしい。講義内容の補助は重要だが、雑談ももっと積極的にすればよかったのかもしれない。

昨日はSecHack365のReturnsに行って疲れてしまったので編集する元気がなかった…。キャンプとSecHack365は同じく「セキュリティに興味のある学生向けのイベント」として認識されていて、両方に参加した経験のある人も多いので、どちらかに参加したときにはもう一方についてもいろいろと情報が得られる。

一方でチューターらしくない感想もあった。というか受講生同様にハードウェア等について学ぶところが多く、半分ぐらい「発表義務のない受講生」の気持ちだった。開催前にも時間をちょこちょこ取られるし、期間中は一日中サポートをやるのだけれど、ゼミの受講生が2人だけだったり、ハイブリッド開催ゆえ会場設営などの仕事がなかったりして、そこまでバタバタした感じでもなかった。暇な修了生はチューターも応募してみるといいと思った。今年はチューターが少ないとも聞いたので、通りやすいかもしれない。また、同期の修了生と再会する機会にもなった。

ここ数年のキャンプではグループワークというのがあって、チューターもそれに参加した。そのグループでキャンプ終了後も活動を続けるためのテーマを決めた。結果リレーブログをすることになって、「いろいろ書こうよ、まずはキャンプの感想から!」という話をしていたのだが、タイミングが悪くなってリレーのバトンを数週間延滞してしまっていた。他のメンバーの記事はこんな感じ:

そういう活動もあって、また技術的なアウトプットをやりたいなあと思った。受講生, 運営, 久々に話してくれたチューターのみなさん、ありがとうございました!(遅い!!!!)

大学編入後の現状

大学に編入して2ヶ月が経ち、夏学期の前半(S1ターム)が終わった。高専の卒研をやっていたときに「編入対策の情報は出回ってきたけれど、入ってからのことはあんまりまとまってないね」という話をされて、「なるほどそうだな」と思ったので、授業の感想を記録しておく。疑問があれば @sei0o まで連絡してください。

筆者は THE 名門校(笑) 明石高専を卒業して、この4月に東京大学工学部に編入学した。他の大学についてこの内容がどれくらい当てはまるかは未知数。

追記 (2022/7/9) 他の編入先については、次のページも参考になる。

高専生のためのまとめ

- いろんな授業を割と自由にとれるので嬉しい。

- 編入生以外の友達を授業で作るのはやや難しい。必要に応じてサークル等を活用したい。

- 受ける後輩はがんばってほしい。試験のときご飯行きましょう。

駒場生のためのまとめ

- 編入生は工学部3年生(だから寮は豊島)。

- 編入生は実質2年生(留年が確定している)。

- 編入生は新入生(今年の入学式に出た)。

- 科類はない。

- 教養もない(これは人による)。

- ALESSはない。

- 初ゼミはある。

履修のシステム

ちょっとシステムを解説しておく(編入生には入学後詳細な資料が提供される)。東京大学では、四半期をそれぞれS1、S2、A1、A2タームと呼ぶ。そしてS1,S2を合わせてSセメスター、A1,A2を合わせてAセメスターという。通常、1,2年生は教養学部に配属され、駒場キャンパスに通うことになる。工学部では、2年のAセメスター、つまり2Aからは本郷キャンパスで授業を展開する学科も多い。

筆者の所属は工学部3年だが、専門教育が2Aから始まること、および高専生に文系教養が欠けがちなことを鑑みて実質的に2年次からのスタートとなる(2年次編入)。したがってこの季節、筆者は2SのS1とS2の間にいる、ということになる。通常は1年半(1S, 1A, 2S)駒場にいるところを、編入生は半年(2Sのみ)で駆け抜ける。

科目は基礎科目・総合科目・主題科目などに分類される。編入生は二外などの必修に加え、総合科目を(おおざっぱにいえば)文系と理系を最低3コマずつ履修する。それ以上は文系をとってもいいし、理系をとってもいいし、何もとらなくてもいい。総合科目はそんなに課題が出ないので多めにとっても大丈夫。なお、基礎科目に分類される熱力学とか実験はやらない(受けようと思えば受けられる)。

総合科目のとり方はそれぞれの興味・関心・バイトやサークルの事情・受講スタンスによって大きく異なる。ある編入生曰く、最低取得単位ギリギリを攻めると全休を作れるが、面白くなかったり難しすぎたりした講義を切れなくなって後からしんどいらしい。筆者は大学の授業の負担がわからなかったので、とりあえず多めに入れてどうにもならなくなった授業から諦める方針をとった。進振りがないので点数も気にしない。15の優より20の可(?)。

追記 (2022/9/28): この方針を採った結果、面白そうな講義を気ままに受けて、必要な単位も取得できた。参考までに、筆者の評価は、優上2科目・優2・良12・可1(合格2)だった。他の2科目は受講を諦めた(試験が詰まっていて期末レポートを諦めたのが1つ、授業に興味が持てなかったのが1つ)。科目を削って真面目に勉強した他の編入生は、もっと優の割合が高かった(平均はわからない)。通常の進学振り分けでは厳しい点数なのかもしれないが、編入生は単位を落とさないかぎり何の問題もない。5年間 刑務所 高専寮に隔離されて、さらに1年留年させられたのだから、この程度のメリットはありがたく活用させてもらおう。

あと、たぶん教養学部生だと学期ごとの履修単位数に上限がある(キャップ制)が、筆者は週20コマ入れても特に何も言われなかった。今年は最初の2回がオンライン授業だったので、Zoomを3つ開いて同時聴講しながら履修を組んだ。教養学部の授業は講義の名前と実際に扱う学術分野の名前が一致していないとか、わかりづらいことがあるので、シラバスや授業カタログぐらいは見るのがよさそう。

今のところ、「高校課程を履修していないから何言ってるかわからない」などの困った事態は発生していない。むしろ教員がナブラ記号を1年生にぶつけてたりするので心配になる。予備校とかでやるのかな?

時間割

以下は取っている科目の一覧。「月1」は月曜日1限の意味。

月1:現代国際社会論

月2:ベクトル解析

- 最後の微分形式以外はほとんど既習だが一応入れてみた。やや退屈だが、雰囲気でやっていたところを埋めてくれるので悪くない。親切で教育的な大学数学の授業。

- レジュメがわかりやすいので授業出なくていいかなとも思っている。

(月3・4:空きコマ)

- 惑星地球科学実験:選抜に落ちた。実験系は定員が小さいので、落ちたときのために代替できる授業を探しておくとよさそう。

- 社会環境論:実験が受講できなかったので、空いた時間で行ってみた。人が多い割に全然おもしろくなくてやめた。

- 追記 (2022/9/28): 哲学I:『人新世の資本論』の著者が講義をもっているらしいので、本物を見るために潜ったことがあった。冷蔵庫の引き取り手を募集していた。

月5:社会思想史

- 社会の思想史をたどる授業。年号を覚えるとかそういうことをしないので、ある意味高専の世界史に近いかもしれない

- 今は啓蒙の時代を扱っている。時代の中心人物にフォーカスをあてて進んでいく形式で、前回はヴォルテールを扱った。

- 先生が90分ノンストップでニコニコしながら喋っているのでなんか面白い気がしてくるが、実際にはよくわかってない。

火1:初年次ゼミナール(種差を考える)

- 電気情報工学科を出てもうすぐ電子情報工学科に行くので、ちょっと違う分野にしようと思って生物系のところにした。やはり理IIが多いが、高校生物がわかってない工学部生でも困ることはない。

- 和やかな雰囲気で良い。ヒッグス粒子のところにした編入生は結構教授に詰められててつらそう。

火2:フランス語初級(会話)

- クラス指定のない総合科目なので気楽。でも別に友達ができるわけでもない。

- 初級にはちゃんと喋れない人が集まってくる。

- 前に年齢を聞く文(Tu as quel âge?)を扱ったときに、20歳は自分を入れて約40人中2人しかいないことがわかった。

火3:フランス語一列1

- 主に会話。木4に「二列」の授業があって、それと合わせて履修する必要がある。

- 本来はAセメスターの授業と通年で行う設計になっているが、編入生は受けない。

- 第二外国語はそれぞれのクラスに入れられる。先生もあまりよくわかっていないようで、たぶん昨年落単したと思われている。理II/III-23組というところに入れられたが、とうてい馴染めそうにないし、クラスが仲良くてみじめになってくるので授業開始直前に教室に行って、終わったらすぐ出ている。もし喋り相手がほしくて、コマの都合がつくのであれば、理I(主に理・工学部に進学)にしたほうがいいかも。

- 進度はゆっくり。春休み暇でDuolingoをやっていたのもあってやや退屈。

火4:学術フロンティア講義(気候物理学入門)

- フランス語を流してぼんやりしたところで真面目に数式を扱うので眠くなる。

- 図書館に海洋・気候学を数式で扱った本があまりないので困る。花輪公雄『現代地球科学入門シリーズ4 海洋の物理学』を読みながら進めている。

火5:計算の理論

- 理学部・情報科学科(理情、IS)のガイダンス授業。S1はアルゴリズムと計算量。S2はラムダ計算について。理情用語だとそれぞれA分野・B分野となる。

- ほとんど毎週課題があって、量としては多くないのだが、前半の今井先生のは抽象的な課題が多くてみんな困った。適当な文章を書いて乗り切った。

- やはりコンピュータに興味のある人が多くて、seccampの話をしている人もいた(行ったほうがいいよ!と背中を押しておいた)。

水1:生物情報科学

- 理学部・生物情報科学科のガイダンス授業。オムニバス形式で毎回違う教員が講義を行う。そこそこ内容が被る。

- 生物の話をして、それを情報技術でなんとかする話もあった。たとえば塩基配列はATCGの4つの文字種からなる文字列として表現できるから、そこからお目当てのタンパク質を表現する配列を探すために良いアルゴリズムを使う。シーケンサーの仕組みは「へー」ってなった。

- その一方で、遺伝子からわかることをずっと紹介する人もいた(これはこれで面白かった)ので、「生物情報」は「ナマの生物や臓器そのものというより、そこから得られる情報としての(エピ)ゲノム等に着目する」というニュアンスなのかもしれない。

- 適応行動論とも一部かぶる。

水2:外国文学

- フランス文学。他にイギリス・ロシア文学を扱う同名の講義があったが、履修の都合上ここしか取れず、結果としてフランスだらけになってしまった。

- もちろんフランス語がわからなくてもついていけるが、たまに韻やら手法の問題で原著を引用しているので、それがちょっとでも読めると嬉しい。

- これまでにはラブレーとかジュール・ヴェルヌを扱った。

- 3人の教員が講義を数回ずつ担当する。先生ごとにやり方やトピックが違っていて楽しい。前の先生は小説・物語がメイン、いまの先生は思想のテキスト(モンテスキューとか)を扱うっぽい。

- 4000字レポート、どうしようかね…。

- 水1水2は寝坊しがち。ごめんなさい。

水3:英語二列(FLOW)

- S1だけ。英語でディスカッションする授業。スピーキングのレベルを自己申告する。筆者はレベル3で出して、ちょうどよかった。

- クラスの割り振り方は知らない。他の人の科類も知らない。

- 第1回には仕組み上出席できない。これが成績にどのように反映されるかは知らない。おそらくそこで自己紹介的なことをやるので、若干つらい。

- S2は英語一列を入れる(読解の授業らしい)。編入生は自動的に下っ端のG3クラスに配属される。英語教育支援室、慈悲深い。

水5:統計物理学

- つまり統計力学。量子力学と熱力学をつなぐ分野。量子も熱力もまともに勉強していないが、まあなんとかついていける。

- 自分がわかっているのかわかっていないのかもよくわからなかったが、第6回目の授業でようやく演習問題が配布されたので復習しやすくなった。まだ解けてないけど。

- 湯川諭『物理学アドバンストシリーズ 統計力学』の説明に近そう。田崎統計力学Iが詳細すぎて道を見失いそうになるので適宜使い分けたい。

木1:文化人類学

- 何やってんのかよくわかんないけど、案外おもしろい。キーワードとしては構造機能主義とかグローバリゼーションとか、迷信・呪術とか。先生はガーナでフィールドワークをやっていた。フィードバックが丁寧。

- 結局人の考えが文化や環境に影響されるか・するかを扱う部分もあるので、認知科学と関連させて考えることもできなくはなさそう。

- これも寝坊しがち…。Zoom録画があるので助かる。

木2:人間行動基礎論

- つまり心理学概論。教員の喋りが上手い。

- スライド上でちょっとした実験もやってくれるので楽しい。実験の内容が独創的で感心させられる。

- 心理学に対する誤解を解くことにも重点が置かれている。

- 情報認知科学とも若干被る。他にもいろいろな授業で重なっている部分があるが、復習にはなるし、学問のつながりを意識できるので、それはそれでいいかなと思っている。

木3:適応行動論

- 対面初回は1323教室の二階席まで埋まっていたが、最近はかなり空いてきた。

- 遺伝子の話から入って、徐々にヒトの進化・行動に話を寄せていく。化学っぽい回もあれば歴史っぽい回もある。科学技術と思想のつながりも勉強になる(遺伝決定論)。

- 人間行動基礎論と似て、遺伝にまつわる誤解についても解説が丁寧。

木4:フランス語二列

- 文法。二外の印象は「火3:フランス語一列」の節を参照。

木5:基礎方程式とその意味

- S1は量子論。S2は何やるか知らん。

- シュレーディンガー方程式(基礎方程式)を最初にドーンと出してから、それを書き換えたりいろいろ代入したりするスタイル。とはいえ天下り感が出ないように導出っぽいことをやるように工夫されている。前期量子論はやらないので、プランクの黒体輻射云々の話はない。

- 講義もわかりやすいが、講義資料がそれ以上にわかりやすいのでそっちで勉強して木曜は4限で帰った。あと中間試験が面白かった。資料と試験は濱口先生のページから入手できる。

金2:言語構造論

- 先輩がおすすめしていたので入れた。

- 言語学の話と、それを機械的な自然言語処理という観点から見た話を交互にやるというユニークな構成。

- チョムスキーとか文脈自由文法(CFG)が出てくるので、高専のコンパイラを思い出す。

金3: 生命科学

- S1のみ。編入生は必須。

- 生物を熱力学的なシステムとして理解しましょうというノリ

- 微分方程式で捕食のモデルを書いてグラフに起こしてみたりするのは見ていて面白かったけれど、化学的な組成とか機構にはあまり興味を持てなかった。

- 先生が楽しそうにしゃべっていてよかった。

金5:情報認知科学

- 認知科学。認知科学のアプローチ自体、現代的なコンピュータによる情報処理をモデルとするものが主流だそうで、だったらわざわざ「情報」ってつけなくてよくない?という気はする。

- 記憶が箱ではなくて繋がりであるとか、どこかでなんとなく読んだり考えたりした話をちゃんと説明してくれるので嬉しい。

- 対面でもオンデマンドでも受講できる。4限が空きなので、まあ帰るよね…

- 金5の現代経済理論も検討したけれど、教員のギャグがつまらなかったのでやめた。

S2が終わってからここはまた更新したい。

施設

生協食堂が混みすぎ。12:40以降に行くとそこまで並ばない。いつも1Fのカフェテリアに行っていて、2Fには足を踏み入れたことがない。生協書籍部は1割引で本が買える。オライリー本もまあまあ入っているのでオタクにも嬉しい。

駒場図書館が食堂の近くにある。マスコットキャラがかわいい。自習スペースは広いが人も多い。昼休みは暇なのでここでぼんやり本を読んでいる。工学系の書籍は高専より若干多い程度。工学に関連しない書籍はもちろん桁外れに大学の方が充実している。

寮生活

あくまで所属は学部3年なので、三鷹ではなく豊島の寮に入ることになる。A棟とB棟がある。筆者のいるB棟では、部屋が10個集まってユニットという単位になっている。キッチンやシャワー、トイレはユニット単位で設置されている。空き部屋もあるし、自炊しない人の方が多いので、10人で1つのキッチンを使うことには必ずしもならない。筆者のいるユニットでは2人しかキッチンを使わないのに対して、ある編入生のユニットでは混み合ってなかなか使えないらしい。

学部や学年がごちゃまぜなのもあって、交流はあまりない(高専1年生の部屋の隣に専攻科2年が住むのを想像するとわかりやすい)。キャンパスではみんながグループを作っているので相対的に惨めな気分になるが、こちらではほとんど誰も喋らないので気楽。編入生で集まってレポートをやるとか、そういうことはする。あと、向かいにいかにも理系な人が住んでるな〜と思ったら、同じ高専の先輩だった。

パーソナライゼーションとプライバシー

ここ半年ぐらい、こういうことを思いついたときはScrapboxやDynalistにまとめて、思いついたときに随時書き足せるようにしておいた。それで、ある程度まとまってからブログ記事にしようと思っていた。しかし、結局それからブログ記事になったものは一つもなかったし、ある程度しっかり考えるにはそれに専念するような時間を持たないとどうにもならないことに気がついた。だから、やっぱり浅い考えでも書きたいな〜と思ったら、短い記事でも書くことにした。いま思えば、Scrapboxにしたのは、後から簡単に編集できる*1以外にも、公開度の問題や、話をうまくまとめる目的もあった気がする。まあそのへんのニュアンスは気が向いたら書くとして…。

更新しなさすぎてとうとう広告が出てきてしまったので、何でもいいから書いてそれを消したい、というのもある。最近書こうとしてもなんだか気張ってしまって書けなかった(某ブログに取り上げられた影響もあるかもしれないw)が、今回は日付が変わる前で眠いので、あんまりそういうことを考えずに打ち込めている。

パーソナライゼーションというのは、「〇〇さんにおすすめ」というアレとか、似たような広告がたくさん出てくるとか、そういうこと(サジェスト・レコメンドなどの用語があるが、眠いのであんまりちゃんと分別しないことにする)。ユーザとしては、別にあってもなくても困らないのだが、いろいろなサービスがこれを実装している。で、こういったパーソナライゼーションには、それを行うための素材となるデータが必要になるから、サービスは必然的にユーザの属性や行動を貪欲に探り当てていくことになる。そして探り当てたデータ(好み、年齢層、訪問する時間帯などの属性と行動)はサービスのデータベースに送られて、次のページで表示するレコメンドの材料になったり、蓄えられて未来のユーザとの比較対象になったりする。

ただ、この探り当てたデータが、ユーザを離れて事業者のサーバに移動されてしまうと何をされるか・何に使われるかわからない、プライバシーが守られない、というのでユーザが不安になったりGDPRが施行されたりした。パーソナライゼーションとプライバシーの2単語で検索すると、二者の「境界」とか「兼ね合い」という単語が目に付く。

しかし、購入履歴にせよ、年齢層にせよ、そのような懸念が生じるデータはもともとユーザが持っていたものであるはずだ。別の言い方をすれば、ユーザの持ち物をサービスが持っていってしまうから懸念が生じた。持っていたけれど、あまりに些細だったり当たり前だったり、集計するのがめんどくさかったりして放置されていたデータを、たまたまアルゴリズムが見つけ出して、サーバに持ち帰ったにすぎない。レコメンドエンジンがある商品を勧めてきたときに「これはいらないな」と思うのは、エンジンが(推論含め)獲得したデータと、ユーザ自身が判断に使う自己のデータに差があったからだ(ユーザ自身は自己のデータを全て持っているから、その判断は常に「正解」になる)。

そこで、ユーザが持っているデータを、サービスではなく自前で掘り当てさせれば、勝手に知らないサーバに投げられることもなく安心なパーソナライゼーションが実装できるのではないかと思った。「兼ね合い」ではなくて「両立」できないのかな?と。ここで自前で掘り当てるといっているのは、ユーザが自己啓発本を読んで自分の性格を分析するってことではなくて、ユーザの管理下にあるコンピュータ(だいたいの場合サービスを利用する端末)で、クライアントの立場でデータをアルゴリズムでかき集めてくる、という意味。

たとえばECサイトのレコメンドにおいて、必要なのは個々のユーザのデータ(嗜好、予算、訪問頻度…)と商品のデータ(商品の概要、在庫、価格…)、それからこれまでのユーザのデータが蓄積されたデータベースである。データベースを使うと、「このカテゴリを見にくる人は20代の男性が多い」など、やや抽象的な傾向が入っている。これらのうち、個々のユーザのデータはクライアントで取得できる。そもそも、サーバに送られていくユーザの行動は、クライアントとなるブラウザ・アプリとユーザの間で起こることの一部分でしかあり得ない。ユーザと直接対話するのはクライアントであって、サーバではない。

商品のデータはやや難しいが、スクレイピングやAPIを使えば理想的にはなんとかなる気がする。もちろん、サービスが持つデータへのアクセスについては、レコメンドエンジンは一般ユーザやサードパーティー開発者と比べると特権的な位置にあるだろうから、現実的にはそう簡単にはいかない。最後にデータベースだが、これはレコメンドを使いたいユーザが集まってデータを出し合えばよさそう*2。ユーザがデータを出し渋るような気もするが、それまで一企業に嬉々としてデータを提供してきたのであれば、特に問題はないと思う。レコメンドの実装については詳しくないし、大手がどのようなエンジンを使っているのかも知らないが、小さなサービスであればOSSのエンジンを使用するものもありそう。その場合は同じOSSを使えばアルゴリズムの能力的には対抗できる。

だから、「パーソナライゼーションがほしい」というのはプライバシーを諦める理由にならないかもしれないと思った。

すげー眠くなった。もう寝るが、またなんか思いついたら追記する。

たのしい潮寮生活 3

明石高専 電気情報工学科4年 (4EJ) のsei0oです。この記事では「潮寮」こと明石高専学生寮について紹介します。 一応高専 Advent Calendar 2019の記事です。大遅刻。言及してもらったのに申し訳ないなあ。数ヶ月ぐらい下書きのまま放置してしまい公開をやめようかと思いましたが、新型のコロナウイルスで春休みが伸びたので時間をとって修正しました(連続外出自粛記録更新中)。休校の暇つぶしにご活用ください。

「たのしい潮寮生活」について

潮寮についての記事のシリーズで、1年1つ書いています。3年生なので、この記事で3つ目になります。高専への進学を検討している中学生や、通学している同級生に寮がどんなところか知ってもらえればと思って書いています。毎年毎年同じことを述べてもしょうがないので、昨年との比較を主に書いています。入寮からの寮生活(と筆者の文体)の変化を追いたい人はたのしい潮寮生活、たのしい潮寮生活 2も参照してください。

また、高専自体(授業など)についてはあまり書きません。その辺の話はTwitterで検索をかければたくさん出てきます。筆者は男子寮生なので女子寮のことはわかりません。B寮でのたのしい潮寮生活が詳しいです。 新入生は公式サイトも見ておいた方がいいです。あくまで個人の考えなので、「入ってみたら記事と違うじゃねーか」などあるはずです。実際の生活で困ったら誰かに相談しましょう。後輩曰く「親がこのブログを見ていた」そうなので、今年は予防線を多めに張っておきます。

そろそろ本題に入りましょう。さらっと潮寮の全体像をおさらい。

- 居住区:A寮(低学年男子寮)、B寮(女子寮)、C寮(高学年男子寮)、B寮別館(国際交流センター・留学生用?)

- 施設:食堂・浴場・中央棟(事務) あとは池とか花壇とか

全体的な環境

挨拶

先輩の姿を見かけたら挨拶するルールがあります。いや先輩後輩関係なく、お互いに挨拶するルールだった気もしますけれど、こういうのは一方通行にならざるを得ません。A寮だと寮長以外の上級生がいなくなるので、挨拶を返す側になることが多くなります。正直面倒だけど、しょうがない…。食堂に行くまでに4回以上挨拶を交わすとDoS攻撃を食らっている気分になります。また、ここで身につけた雑な挨拶を学校の外で使いがちでわりと困ります。

ところで、悪名高い大声挨拶(過去記事参照)は指導層に反対派が増えてきたのでなくなりました。すなわち今の1年生は大声挨拶を知らない世代です。いまこの記事を読んでいる次期指導寮生は「復活させよう」とか思わないように。低学年への指導方針が緩和傾向にあり(あるらしい)、それがまずいと考えている人もいるようです。

個人的には、皆が思いやりと誠意をもってやっていけば規律はそこまで厳しくなくてよいと思います(適当)。寮に慣れていない新入生は思わぬところで迷うので、そういうのを具体的に伝えるのが大事なんじゃないかなあ。シャワー室の掃除マニュアルは良いと思う。向こう1,2年はこのトレンドが続きそうですが、指導方針はそのときの指導寮生によってコロコロ変わるので以降はなんとも言えません。「理不尽に耐えよう」って3つ前の全寮寮長も言ってたし。

イベントとか

予餞会、名ばかりの新入生歓迎会、などなど(2年前の「たのしい潮寮生活」参照)は健在です。体育大会などは出なくても何も言われませんでした。「3年からは上級生」という風潮はまだありますね。この辺はよくわかりません。

長期の留学生が増えた(気がする)

ドイツやザンビア(だったかなあ…)からも来ているみたい。イスラム教徒もいるので、食堂で隣り合わせたりすると左利きの筆者は「不浄の手でメシ食ってすいません…」と思ってしまいます。国際交流センターに加え、A,C寮にも滞在するようになったので顔を合わせる機会も多いです。夜は食堂が開放されていて、留学生のRA(Residence Assistant)として割り当てられた日本人学生と一緒に互いの言語を学んだりしているようです。

細かいことをいうと、A寮に指紋認証が入ってドアが閉まるようになったので、深夜は外に出づらくなりました。たぶん。

筆者の部屋

恒例の写真です。移動直前に撮ったのでかなり汚いです。

一人部屋に移った でもちょっと書きました。潮寮では毎年2月・学年末試験明けに部屋が変わります。新入生・新2年生は二人部屋、新3年生以上は一人部屋というのが通例です。筆者は3階の一人部屋に住んでいました。昨年の改修は1・2階のみだったので、3階は ボロい 昔ながらの雰囲気が残っています。

昨年と逆側なので、部屋から食堂の様子が伺えないのがちょっと残念です。風呂に向かう人々の騒ぎ声は聞こえなりましたが、向かいのB寮の入り口から指紋認証のエラー音が聞こえるようになりました。寒い時期に6回ぐらい失敗しているのが聞こえると気の毒になります。

窓も独り占めです。横付けでベッドを置いて寝られると、日光が入るので起床が楽になります。庭の木で春夏秋冬の移り変わりを感じられます。葉を青々と伸ばす夏、そして散らす冬。日の出と時を同じくして目覚め、オリオン座とともに眠りにつく…。仰向けになって空を流れる雲を目で追いながらぼけーっとするのが楽しいです。まあ普段はブラインド閉めっぱなしでほとんど外見ないんですけど。

周囲の環境

うるせえ! なんか無限に運が悪くて、周りの部屋に騒がしい人が集まってきました。

向かいの2人部屋

Pioneerのターンテーブルがあって、現地のDJによるEDMのミックスがほぼ毎日楽しめます。年度始めはどこかで聞いたことがある曲ばっかりかかっていた気がしますが、最近はそうでもないので、成長はしているようです。知らんけど。

寮務から注意してもらったようですが改善されませんでした。周囲がそこまで気にしないのに自分だけがいうのはまずいかなーと思って静観しつつ、たまにドア越しに怒鳴っていました。しかし当のDJはどこ吹く風。強烈なドロップは筆者の不満さえも吸い込んでしまうのでした。

隣の部屋

3E寮生御用達ゲームセンター。マインクラフトとモンスターストライクがメインだったけれど、最近は麻雀も楽しんでおられるようです。さすが旧ゲーム制作同好会の長。造詣が深い。

隣の大部屋

大部屋には2年生1人と1年生3人みたいなバランスで住んでいます。で、そこにお友達が大量にくるのがお決まりのパターン。ドアを開けたまま騒ぎやがるのでトイレに行くついでにしょっちゅう閉めています。新入生歓迎会・挨拶まわりで浮かんだ同情心がわずか数日で吹き飛びました。学年末試験が近くなると、「勉強するならよそでやれ」と ワード アート モリモリ の警告文がドアに貼られました。2年生が見かねて貼ったのでしょう。自分もそうすりゃよかった。

補食室

たまに人々が集まって料理してます。たまに夜中にチヂミを作って騒ぎ倒す集団がいます。

以上は極端なケースです。騒音が嫌な人は大部屋の隣を選ばないようにしましょう。平均の音量でいえば学校の教室よりかはマシなんですけれど、生活空間でこれだとちょっと疲れるので、耳栓でなんとかやり過ごしました。

3年になってから…

3年といえば、消灯なし! 個人的には前と変わらず23:30ごろに寝ていますが、ときどき資料作ったりレポート書いたりするのに夜更かしできると便利です。朝の点呼とラジオ体操もなくなりました。地味にいい話。鍵を自由に閉められるのも大きかったです。二人部屋だと同部屋がいるので閉められないんですよね。プライバシーが尊重される感じがして落ち着きます。

一言で言えば、気楽です。

対してデメリットを挙げるなら、上に挙げた義務がなくなるので、生活の崩壊リスクが高まります。何度か寝坊(絶起)しました。基本的に耳栓とアイマスクをつけた状態(この時期はマスクも)で眠りについているので、深い睡眠と朝の放送が重なると目覚められません。授業が始まって数十分経ったら寮務が起こしに来るけれど、それも、ねえ…。

人間関係

一人部屋になると「同部屋の先輩・後輩」として知り合うルートがなくなるので、1年生の知り合いはほとんどいません。コミュニケーションの機会は部活と週一度の掃除以外にほぼありませんでした。

同級生が隣の部屋だったので、互いの誕生日は人呼んで集まってカードゲームなどをしたり、たまに後輩の部屋で話したりするのは変わらない点でした。でもやっぱり、総合して人との会話量は減ったかなあ。ひどい日だと1日25分のオンライン英会話以外の会話をしていません(それは寮ではなく本人の問題では?)。

おわりに

楽しかったA寮ともお別れして、次はいよいよ壁の薄さが評判のC寮です。A寮でも隣の部屋のコンセントを使う音が聞こえるのに、一体どうなってしまうんだ…。とはいえ来年のこの時期は編入試験で忙しそうなので、書けるかわかりません。もっとこのシリーズパクられないかな〜

よくわからない箇所等あれば @sei0o もしくはコメントにお願いします。

フォローとミュート

Twitterでフォローしているユーザを全員ミュートするスクリプトを書いた。このスクリプトをTwitterアカウントに適用するとフォローしているユーザが全員ミュートされ、タイムラインには自分のツイートだけが表示されるようになる。ツイートを読みたいユーザだけをミュート解除する「ホワイトリスト」方式でタイムラインを再構築できる。

Twitter APIの実行制限により、実行にはちょっと時間がかかるので注意。自分の環境では200ユーザをミュートすると制限に引っかかって15分待たせると制限が外れた。この15分という値は公式のドキュメントから引っ張ってきたもので、もしかするともう少し短くても大丈夫だったかもしれない。

わりと「ミュートするぐらいならフォローを外せばいいのでは?」「ブロックしちゃえよ」というツイートをよく見るので、それらに対する反論とまではいかなくても、これを作った理由について書いてみる。

まず、フォローに関する考え方がユーザによって大きく違うということが挙げられる。たとえば自分の場合、個人的な知り合いはフォローするのが原則で、その次にツイートがおもしろいかそうでないかというのがフォロー・アンフォローの重要な判断基準として来る。同じ学校でも学級・学科が違えば知り合いでもないし、そんなに興味の方向が一致するわけでもないので最近はフォローしないし返していない。ただ相互フォローという状態は長くもつことが多いため、入学の時期などは新入生に情報を流すためにもフォローを返していた。

しかし他のユーザは他の判断基準を持っている。以前学校の人のアカウントのフォローを解除したとき、後にその人が「どうしてsei0oにフォロー外されたんだろう」というツイートが、例の「○○さんがいいねしました」によって流れてきた。フォローを外した理由としては単純にツイートに興味が持てなかったからなのだが、その人にしてみればそれだけでフォローを外されるのは少なくともツイートする程度には意外だったということだろう。自分がオタクである以上興味の範囲も狭く、どうしようもなさそうとはいえ、あえてそういう驚きを与える必要もないので相手に知られないミュートを活用するようになった。

別の言い方をすると、フォロー機能を「発言に興味があります」と「〇〇さんですね、知っています・仲良くしましょう」という2つの意味にまたがって利用しているところが自分にはあって、他にもそういう使い方をしている人がそれなりにいそうだと感じている。もともと意図されていたのは「あ、この人おもしろそうなことやってるな」という前者の使い方で、対して実際には、会ったらTwitter交換して相互にフォロー、というような流れが勉強会などでしばしば起こる。これには後者のニュアンスがある(発言を見て判断しているわけではないから)。「個人的な知り合いはフォローするのが原則」と先に述べたのもこっちの意味合いが強い。特にフォロワーが多い場合など、純粋に前者の意味だけにフォロー機能を用いているユーザもいる。

次に、同じ内容を繰り返し見たくないと思っていたから。自分がフォローしている界隈だと、高専ネタとか「科学技術予算が足りないぞ〜」系、診断メーカー系も見飽きている。数日〜数週間で過ぎ去る炎上なども同様で、最近ならISUCONやホワイトボードの落書き、ちょっと古い話題なら京アニ・Coinhive事件・さくらんぼ計算が良い例。普段興味深いツイートをしている人がこういうのをリツイートしていると、なかなかやりづらい。そこでミュートをよく使っていた。ところがユーザのミュートは時限を決められず、手動で設定・解除しなければならないので億劫かつ間に合わない。そしてそのようなツイートを一度見てしまったという不快感は取り消すことができない。

日本の研究人材がどうのこうのというツイート、主張はわかるけど似たものばかりでしつこい

— sei0o (@sei0o) October 3, 2018

口が悪い人やいつもよく喋る同級生についても、普段はミュートして気になったらアカウント名で検索して見に行くという方法を採っている。なんとなくこれを広げて「全員ミュートしたらどうなるかな?」と思ってスクリプトを書いた。結果はこれから使ってみないとわからない。

ちなみにリストは作るのも面倒かつアクセスするのも面倒なので使っていない。Twitterアカウントを他サービスの認証に利用していて、連絡もTwitterで取ることが多いため、Twitterをやめるというのも考えていない。

言葉にしてみるととなかなか微妙な話題で、うまく理由としての論理がまとまっていない気がする。まあいろんな使い方があるツールだと思うので、自由に使ってください。

セキュリティ・キャンプ全国大会 2019 に参加した #seccamp

IPAが主催する セキュリティ・キャンプ全国大会 2019 の 集中開発コース リバースエンジニアリングゼミ (X-IV) に参加した。以下は参加記。ちょっと量が少ないけれど、一晩寝かせても特に何も思いつかなかったので公開してしまう。

来年度以降参加する人へ

- ゼミのSlackと全体連絡のkintoneは両方見ておこう

- 名刺はいつでも持ち歩こう

- 財布や名札に十枚程度入れておくと便利

- いろいろもらえるので、スーツケースには少し余裕を持たせておこう

- OS自作入門換算で1.5冊

当日の朝、大阪から新幹線にスーツケースと頭痛を持ち込んで移動。中国から来たという人に熱海の場所を教えたりしていた。少し早く着いたので適当に時間を(あえて各停に乗るなどして)潰しつつ入場。荷物を預けてすぐにレストランで昼食を取った。いきなり名刺交換が始まっていた。それからは全体向けの講演を3つ聴いた。往路の疲れとオカムラの椅子の心地よさで途中少し眠くなってしまったが、アクエリアスに救われた。

LT大会

複数のLTが同時並行で行われたのでどれかを選ぶ必要があったが、優柔不断なので会場の中央からどのスクリーンも目に入るような位置で眺めていた。GPUをCPUにしていたり、reCAPTCHAにツッコミを入れたりしていて聞いていて楽しかった。

企業紹介

企業の方の仕事内容についてのプレゼンを見た。Incident Responseや社内環境の整備だけではなく、マルウェア解析といったリサーチ職を金融系の企業でも設けているのが意外だった。事前アンケートは答えましょう。

ところで就活はまだ先。コンピュータやセキュリティそのものは一応好きだ/興味があると言えるのに対して、それで食っていくとか向いているとかそういう話になるとまだ自信が持てないでいて、むしろこういうイベントに参加させてもらうたびにその自信が削れていく気がしてアレ。セキュリティ業界で働くのではなく、セキュリティの有用性を知ってもらうというのがキャンプの目的らしいので、受講生として歓迎されないわけではないものの。

↑いろいろ (2) あるところは企業紹介でTシャツもらったらしい

↑いろいろ (2) あるところは企業紹介でTシャツもらったらしい

グループワーク

昨年までのやり方は知らないのだけれど、今年からやり方が変わったらしい。「キャンプが終わってから何がしたいか」という共通点でチームを作り、講師やチューターに話を伺いつつ「どうやるか」「まず何をするか」の部分を固めてまとめる、という内容だった。自分たちのチームは「技術商業誌を出そう」というテーマになった。(同人誌ではなく)商業誌、をあえてゴールにしているのも講師のアドバイスによるもの。聞くといろいろ情報を引き出せてやっぱりすげえなあ〜となる。いろいろな人がいて楽しい。

イベントが終わってから何かを続けていくのには仲間が必要というのはよく言われることで、しかしながら学校やオンラインではその仲間を見つけるのが一番難しいというのがあるある。今回のグループワークでは知識のアウトプットとして本を書くというテーマで他の受講生と集まることができたので、モチベーションを維持してなんとか形になるものを作りたいなあと思っている。

講義

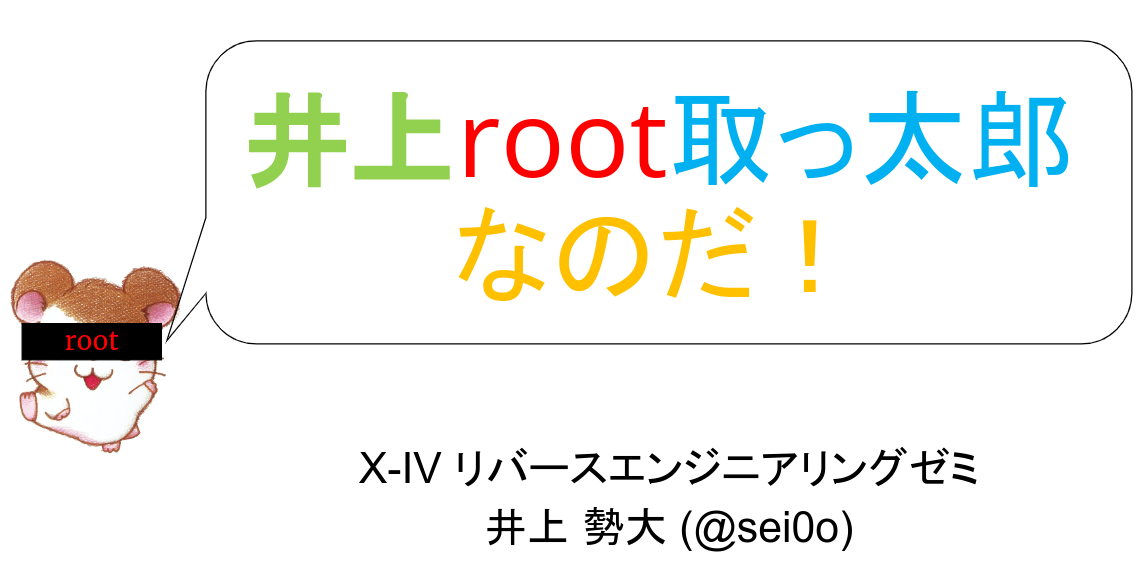

事前課題では主にハードウェア面(SPIとかUARTとか)を扱う方法を学んでいたが、結局ずっとソフトウェア周りであれこれリバエンしていた。rootを取ったので root取っ太郎 になった(ゼロデイ見つけたとかそんな偉大なことをしたわけではない)。内容を詳しく書けないところからリバエンゼミらしさを感じ取ってほしい。見た目がわかりやすいので人が集まってきてワイワイしながらいろいろ教えてもらえたのでお得だった。他のゼミが隣のテーブルで講義していて、何をしているか見られるようになっているのがよかった。まだまだ気になる部分はあるので、寮に戻ってからいろいろやってみる。

講義が終わって風呂入ったらすぐに寝てしまった。もうちょっといろいろな人といろいろなことを話せればと思った。そういう点は相部屋のメリットかなあ(SecHack365と対比して)。積極性に問題があったかもしれないし、純粋に疲れてるのもあった。

最終発表

4分ぐらいで自分が何をしたか発表した。一番ネタっぽいプレゼンだったと思う。その証拠として本来ならばスライドをアップロード…したいとはいえそれもなかなかマズい感じなので1枚目だけ貼る。1枚目でも十分マズいかな。言い訳しておくと「root取っ太郎」は自分で名乗ってたわけではなくて、講師の黒林檎大先生が推してきたものです。

インタビューを受けてほしいと依頼されたので部屋に向かうと、キャンプ前と後で変わったこと・感じたことを即席で考えてほしいと言われ、(ちょっと相談したけど)カメラの前で手短に喋った。その合間に(本業がマルウェア解析の)カメラマンの方と互いの経験とか思いについて話していたのだけれど、時間切れでその後続きを話せなかったのが少し残念。そういう途切れた状態のほうが印象に残るかもしれないが…。インタビューの動画は後日Youtubeにアップロードされるはず。修了証をゼミの代表で受け取った後にも感想を喋ることになった。前日のインタビューが考える準備になっていたとはいえ、やはりいきなりだったので何を喋ったか自分でもよく覚えていない。ツッコまないで。

他のいろいろな場所で会った人と再会できた。Life is Tech!とか明石高専祭とかミニキャンプとか。不思議なもんですね。あと案外お互い顔を覚えている。

寝る間もないとか、一発パンチを食らわされるような衝撃とか、そういったものは(残念ながら?)なかったが、GMの上野さんの閉会式での言葉を借りると「ボディーブローのようにじわじわと」自分に影響を与え続けるものにこのセキュリティ・キャンプはなる予感がしている。5日間ありがとうございました。